第5章 暮らしの移り変わり

第3節 都市近郊の農村

■都市近郊農村の娯楽 :四季の娯楽【草相撲】

戦前まで新宿の日枝神社や水元小合上町の日枝神社の祭礼には相撲の興行があって他のムラからも多くの人たちが観覧に来ていた。この相撲は八幡講という草相撲の人たちが興行をするもので、5人抜き、7人抜きなどの勝ち抜き相撲や相撲の禁じ手を面白く紹介する初っ切りなどをした。

八幡講相撲は、埼玉県や千葉県の相撲愛好者によって結成された草相撲集団で、新宿や奥戸新町にもその仲間に入っている人がいた。草相撲とはいっても、力士にはしこ名があり、呼び出しや行司などもいる本格的なものであった。東京近郊にはいくつもの八幡講を名乗る相撲集団があり、互いに交流し、競い合っていた。祭りでは地元の人に勝ってもらわないと盛り上がらないので、手心を加えることもあった。勝ち抜き相撲に勝つと唐箕、はしごや唐傘などの賞品が出た。

水元小合上町の相撲には大相撲の力士もやってきて草相撲の力士と相撲を取っていた。相撲が終わった後は水元小合上町の青年団が小合溜井から水をくんできて風呂を沸かし接待した。大きな力士が風呂に入ると1度でお湯が半分くらいになってしまう。この風呂たきが大変なので日枝神社の相撲は廃れたといわれるほどであった。

草相撲はこの他に本田渋江町の白髭神社、水元小合町の天王社などの祭礼でやっていた他、亀有公園や上平井町でも臨時に催されることがあった。大きな工場でも相撲の催しがあるなど、相撲は戦後になって野球が台頭するまでは最も普及した娯楽であった。

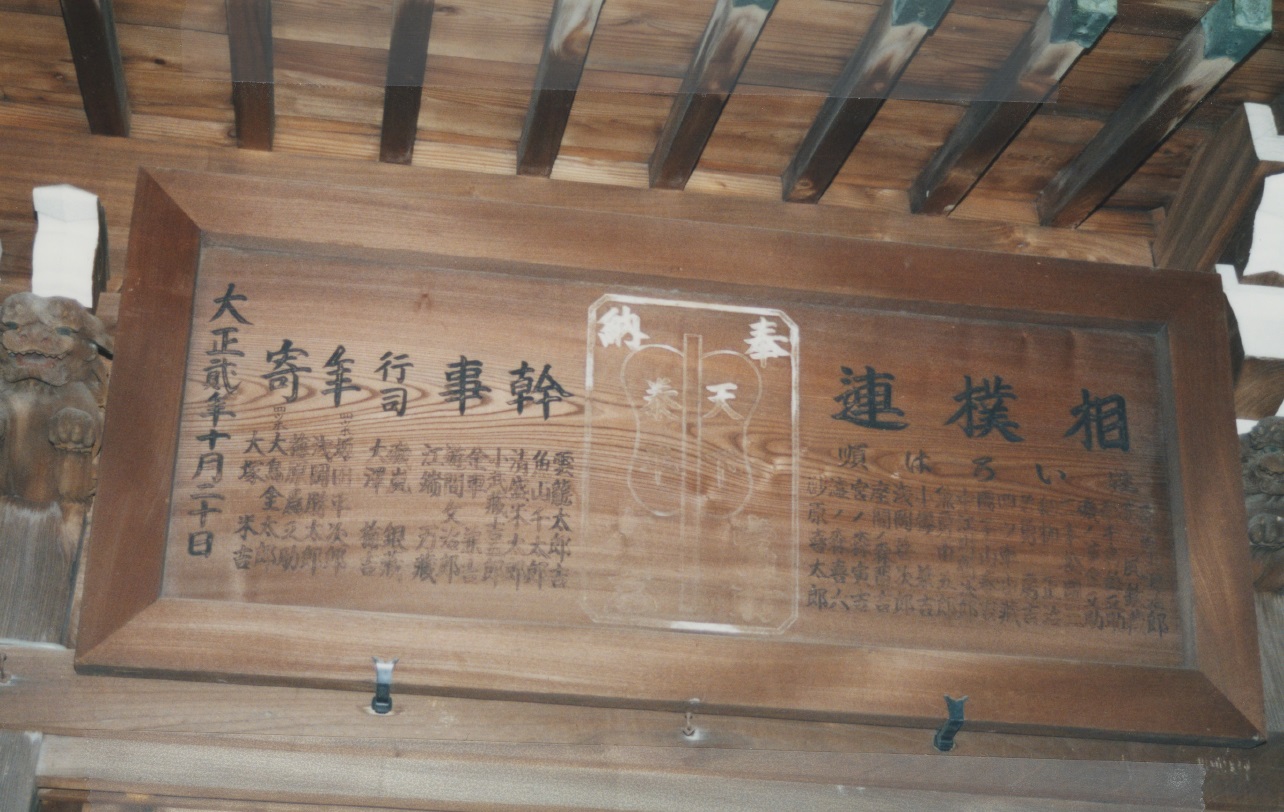

本田渋江町の白髭神社には草相撲の力士が奉納した板番付がある。この番付には葛飾区内の神社などに存在する力石に名の刻まれた「小松風」などの名前があり、力石を使った力競べと草相撲との間に関連があると考えられる。

音声読み上げ

音声読み上げ