第1章 葛飾の風土と自然

第3節 東京低地と利根川の改変

■近代の河川改修と放水路 :明治政府の治水対策

明治政府は、鉄道が普及以前の主要な交通手段であった舟による水路を整備するため、運河の開削や治水対策を加味した低水工事注釈1を進めた。利根川の工事は、明治5(1872)年にオランダから技術的指導者として来日したファン・ドールンとリンドウが担当した。明治13(1880)年に帰国したファン・ドールンに代わりにムルデルが来日した。

江戸川の工事は、明治8(1875)年に、松戸(現千葉県松戸市古ヶ崎)で木の枝を束ねた粗朶工注釈2が始まり、明治19(1886)年に工事が完了した。葛飾区域の柴又村には、舟の通行を円滑にするため明治 11(1878)年12月に柳の粗朶で作った構造物を堤防と直角に設置する「ケレップ水制注釈3」が行われた記録が残っている。

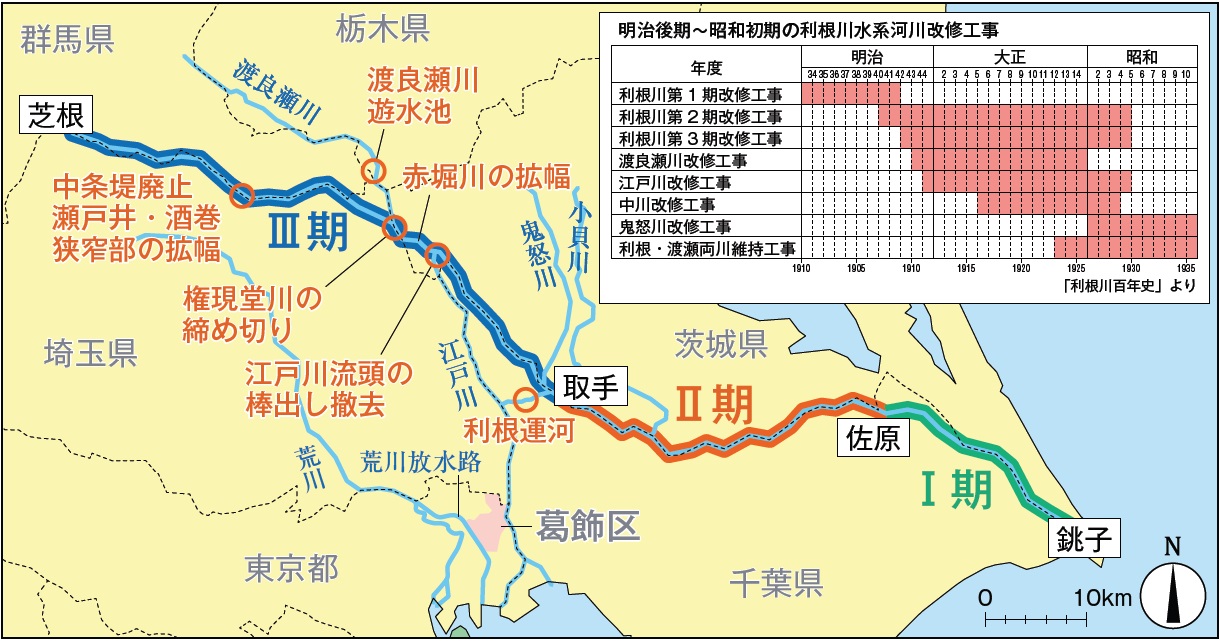

明治29(1896)年の「河川法」改正後は、相次ぐ水害対策として、明治33(1900)年から河川の氾濫防止を目的とする高水工事注釈4が開始された。利根川の改修工事は、群馬県烏川合流点から千葉県銚子に至る約200㎞の区間で4期に分けて行われ、昭和5(1930)年に完了した。

年東京市葛飾区柴又帝釈天付近鳥瞰図(部分拡大).jpg)

昭和7(1932)年東京市葛飾区柴又帝釈天付近鳥瞰図(部分拡大)

戻る時は右上の×をクリックしてください

年東京市葛飾区柴又帝釈天付近鳥瞰図(部分拡大).jpg)

年12月「地誌取調簿金町村控帳」に見る江戸川」.jpg)

明治 9(1876)年12月「地誌取調簿金町村控帳」に見る江戸川

戻る時は右上の×をクリックしてください

年12月「地誌取調簿金町村控帳」に見る江戸川」.jpg)

音声読み上げ

音声読み上げ.jpg)