第1章 葛飾の風土と自然

第2節 東京低地の成り立ち

■最終氷期の関東平野 :古東京川と埋没段丘

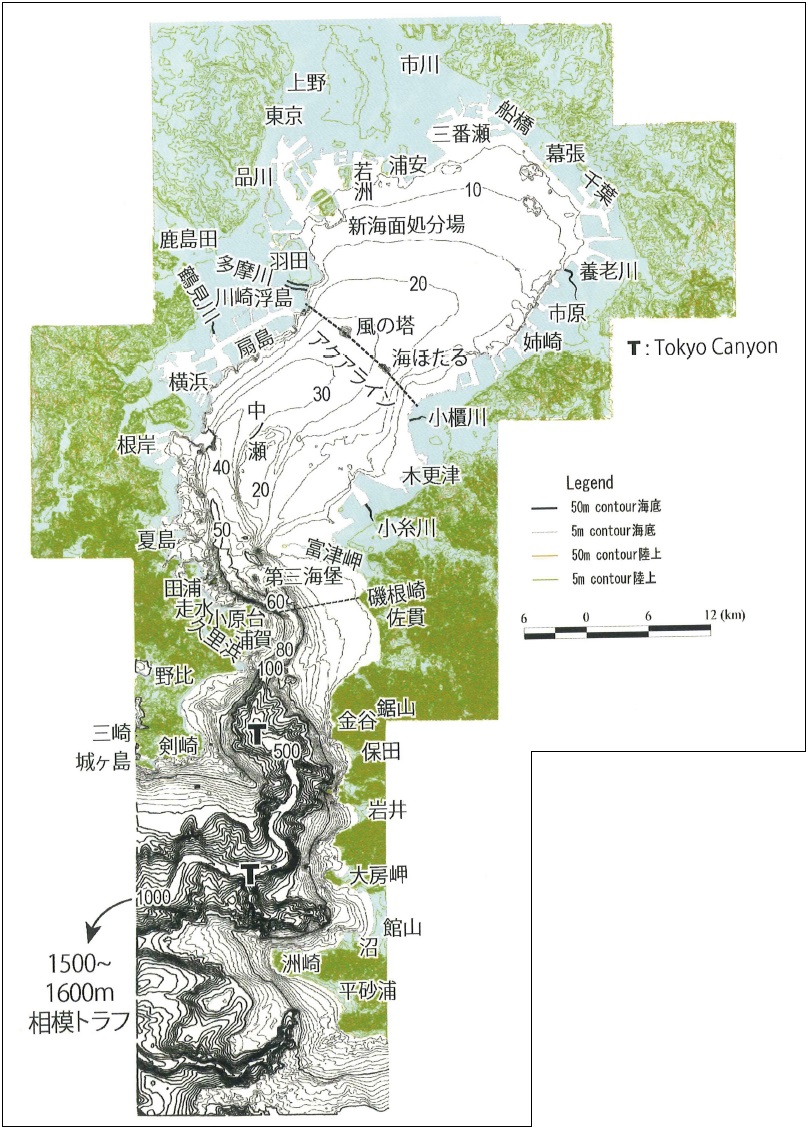

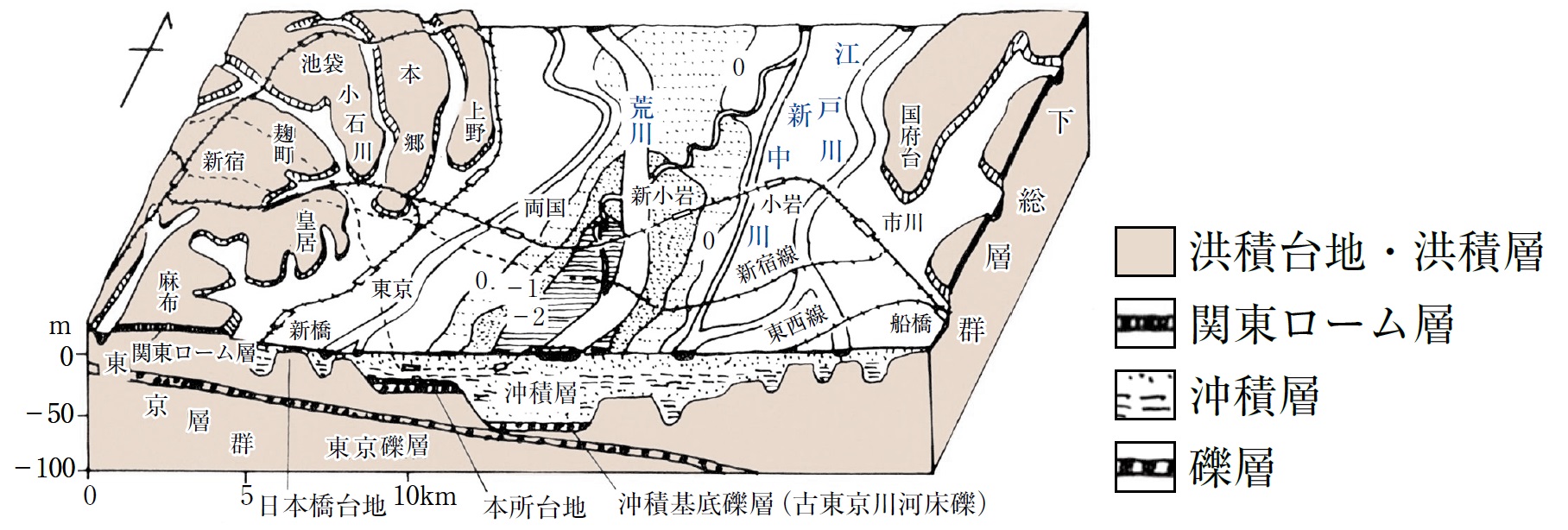

最終氷期で最も気温が低くなった約2万年前の旧石器時代、海水面は現在より 100 mも低かった。東京低地は全面的に台地となり、古東京川が谷を刻んで三浦半島沖で浦賀水道に注いでいた。この時期に形成された谷や段丘は、その後の海面上昇に伴う沖積層の堆積によって埋まり、埋没谷や埋没段丘として存在している。

東京低地は、隅田川を境にして川の両岸で地下の構造が大きく異なっている。西は埋没台地である日本橋台地とそれに続く浅草台地で、沖積層は数m以下である。一方、隅田川の東側から新中川(中川放水路)までの間には、本所埋没台地と、古東京川が浸食した幅広い谷がある注釈1。

最終氷期以降に堆積した沖積層(有楽町層)は、場所によっては 70 mの厚さがある。

音声読み上げ

音声読み上げ