第4章 現代へのあゆみ(戦後~平成)

第1節 戦後の葛飾

■ライフスタイルの変化 :「物の豊かさ」を享受する時代

経済の高度成長の下での所得の向上は、消費の拡大をもたらした。より良い生活を送りたいと望む人々は、日用品に比べて高価ではあるものの、一度購入すれば長期間使うことができる電化製品や乗用車といった耐久消費財を買い求めた。企業の技術革新によって耐久消費財の大量生産が始まったことも、消費の拡大につながった。このようにして、日本は急激に「物の豊かさ」を享受する時代を迎えることになった。昭和30年代初期には電気洗濯機、電気冷蔵庫、白黒テレビが「三種の神器」注釈1-1と呼ばれて普及し始めた。その後、昭和30年代後半になるとカラーテレビ(color TV)、クーラー(cooler)、自家用乗用車(car)が、それぞれの頭文字を取り「3C」と呼ばれて普及していった。

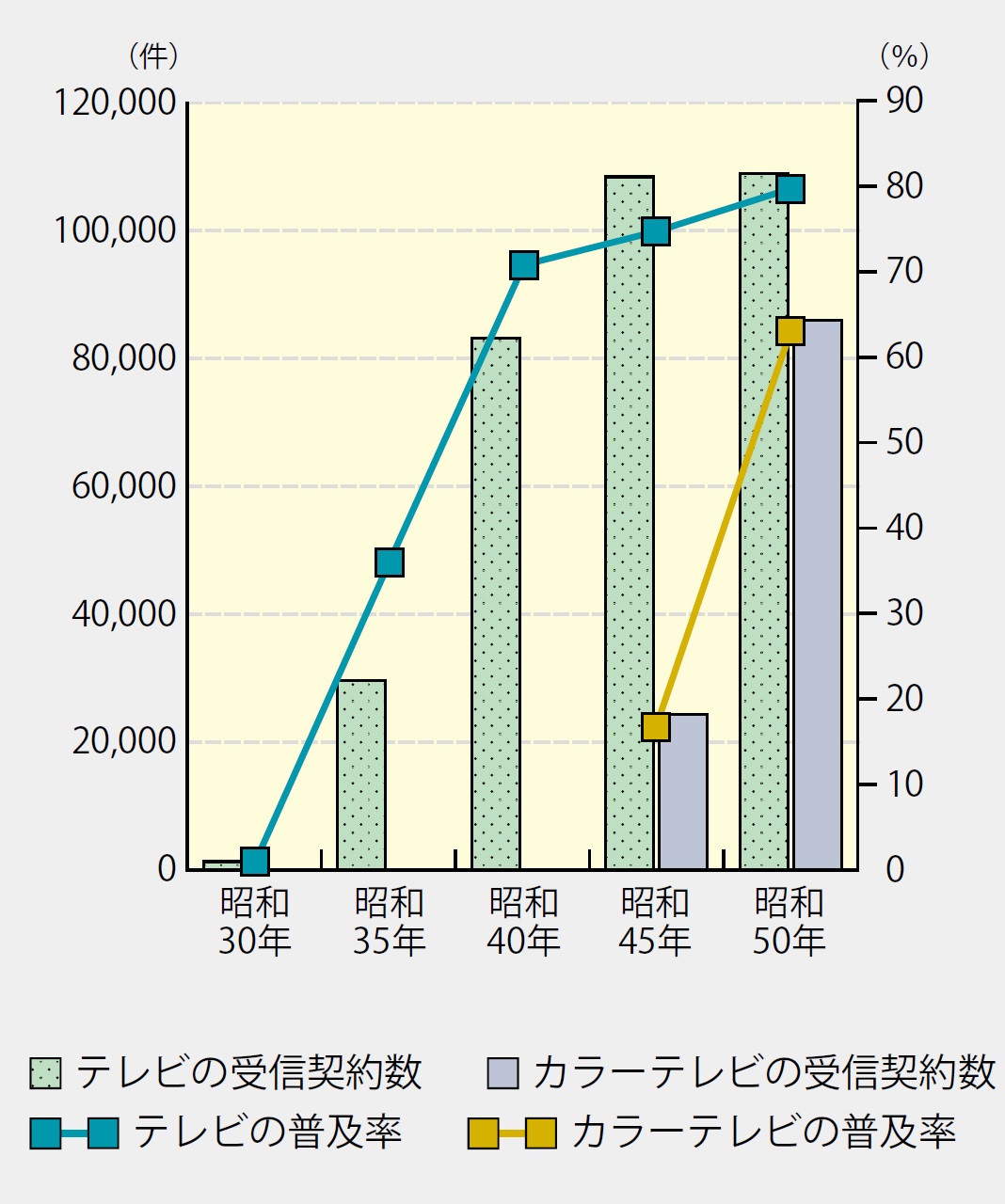

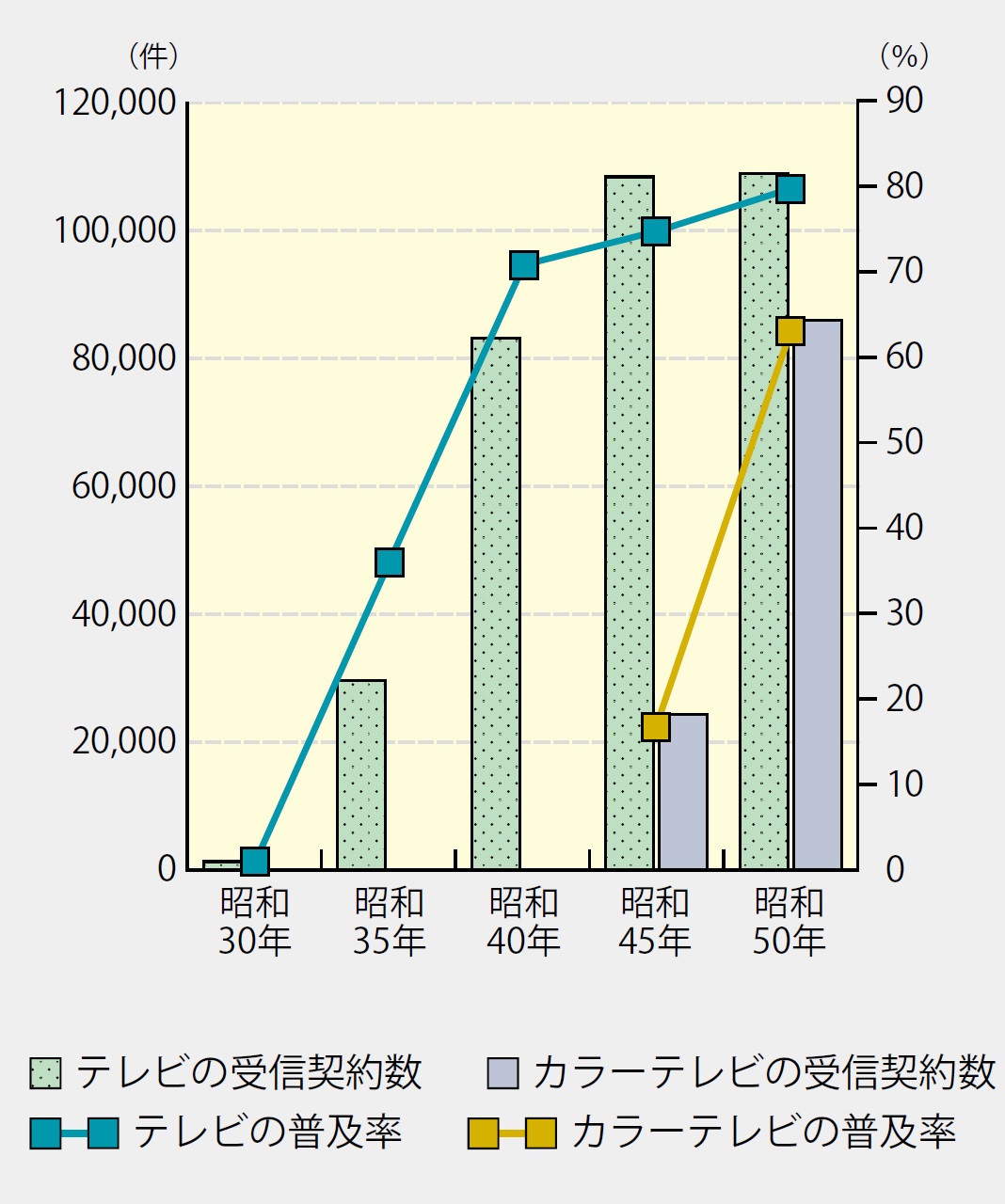

葛飾区内におけるテレビの普及は、昭和30年代から昭和40年代前半にかけて急速に進んだ。昭和30(1955)年にわずか499件であった日本放送協会(NHK)との受信契約は昭和45(1970)年には10万8432件となり、全世帯のうち74.7%が受信するようになった。しかし、昭和45(1970)年のカラーテレビの受信契約数が全世帯のうちの16.7%であったように、昭和40年代前半までは白黒テレビが中心であった注釈1-2。この後、昭和40年代後半にはカラーテレビが急速に普及した。

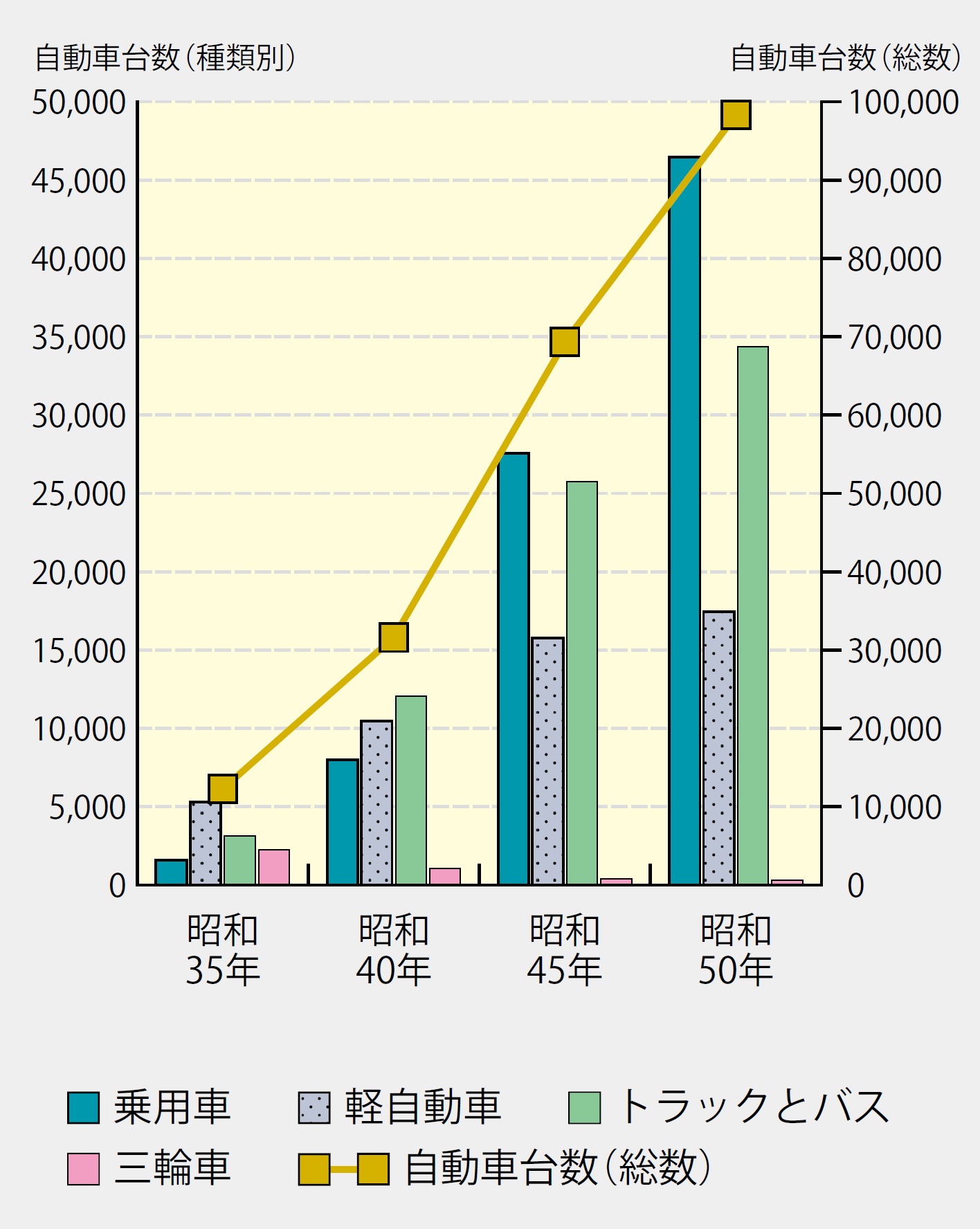

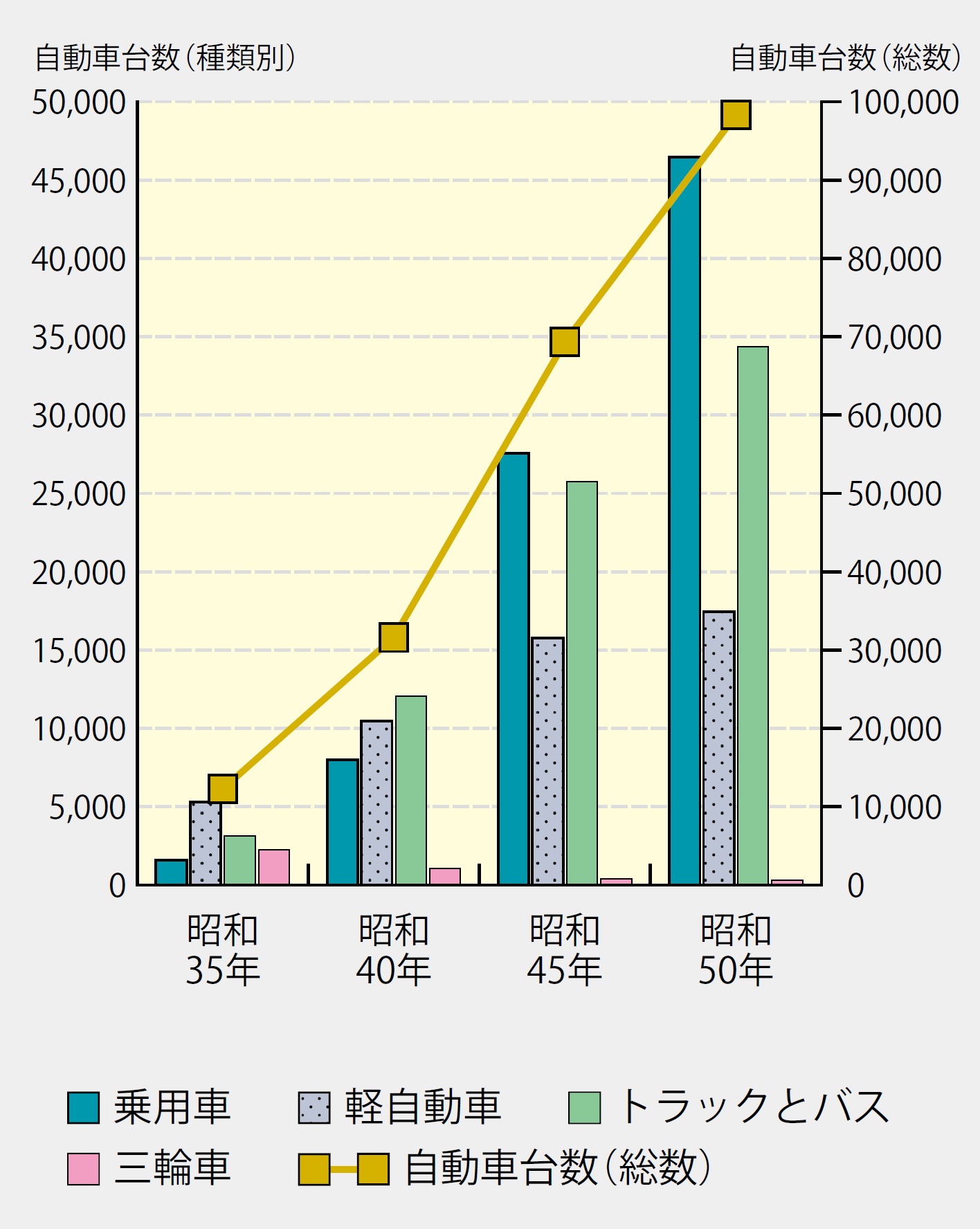

また、自動車も急増した。昭和32(1957)年の葛飾区内の自動車台数は3689台であり、このうち最も多かったのは配達などに使われる三輪の自動車1837台であった。この後、昭和35(1960)年時点では軽自動車が最も多く、同年以降は乗用車(自家用と営業用)、トラックとバスが著しく増加した。乗用車の中でも3Cの1つである自家用乗用車は、昭和35(1960)年の1451台から昭和45(1970)年の2万5544台と約17.6倍となった。区が「交通安全区宣言」を行ったのは、このように自動車が急速に普及していった時代であった。

音声読み上げ

音声読み上げ