第5章 暮らしの移り変わり

第2節 低地で暮らす

■池の多い土地 :都市開発と池

昭和20(1945)年頃の本田木根川町や本田渋江町には池が非常に多く、「三歩歩くと池に当たる」といわれるほどであった。これらの池の多くは、大正元(1912)年に京成電気軌道(現京成電鉄)押上線の線路を作る際に、土砂を得るために掘られてできたものだった。

この他にも、工場や学校など、大きな建物を建てるときに土砂を得るために掘られたという池が無数にあって、いつの間にか小魚やウシガエルのすみかになっていた。

また、高砂町、細田町、上平井町などには「爆弾池」と呼ばれる池が点在していた。爆弾池は太平洋戦争中、東京を空襲した爆撃機が戻る際に不要になった爆弾を捨てていったことによりできたものだといわれていた。

昭和20年代にはこうした新しい池にも釣り客が押し掛け、楽しむ場となった。例えば金町駅北側にはモスリン池と呼ばれる大きな池があった。東京モスリン金町工場注釈1に隣接していた池で、藻が多く、テナガエビ釣りの名所として知られていた。春から夏にかけて大勢の人が詰め掛けていた。

昭和20年代に急激に増えたライギョも釣り人に人気があった。カエルを捕まえて針に付け、水面を泳がせるとライギョが飛びついてくる。同じような方法で、かつてはナマズも捕った。また、ウシガエルが増加して不気味な声で夜鳴くので正体を確かめるために池のカイボリをしたという話もあちこちで聞かれた。ウシガエルは昭和20年代まで食用や医療の実験用として専門に捕獲する業者がいた。

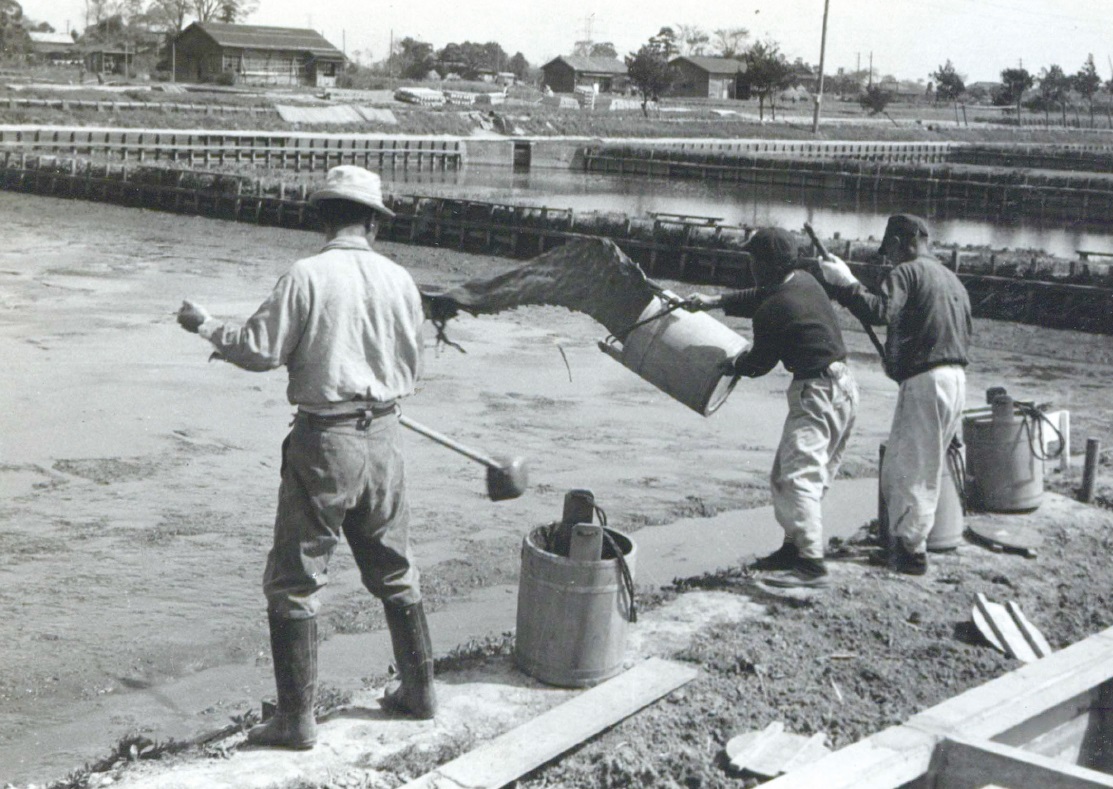

また、池を使った生業として、上平井町や本田木根川町の金魚の養殖をあげることができる。金魚の養殖は大正時代に現在の江東区などから伝わってきた。水元小合町には昭和10(1935)年に東京府水産試験場附属養魚場が設置され、ここでも金魚の養殖や品種改良が行われた。大雨が降るとこうした養殖業者の池から金魚が逃げ出し、それを捕まえることが楽しみであったという。

音声読み上げ

音声読み上げ