第3章 地域の歴史

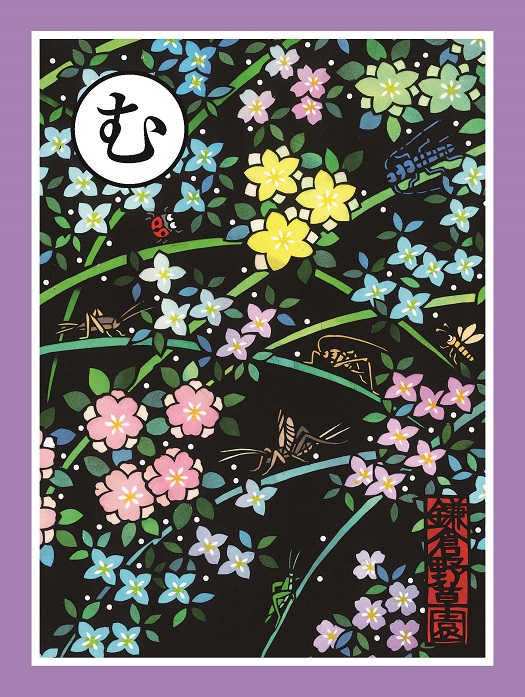

第6節 細田・鎌倉

■ :細田・鎌倉

特産品を生んだ農村から住宅地へ

鎌倉には、小合溜井(現在の水元小合溜)から小岩用水という水路が流れ、田んぼで使われていました。

鎌倉では米以外に野菜もつくられていて、有名な特産品もありました。小カブと、ネギの仲間であるワケギです。小カブは市場で「曼荼羅小カブ」とよばれ、品質がよいことで有名でした。また、1955(昭和30)年ごろにはワケギも栽培され、「曼荼羅ワケギ」とよばれました。

その後、鉄道や道路などの交通網が整備され、都心への移動が便利になると、鎌倉に住む人が増えていきます。1955(昭和30)年の人口は約5500人でしたが、10年後には約1万1400人と2倍以上になりました。

人口が増えるとともに、それまで田んぼや畑だった場所が住宅地になり、水路には家庭の排水などが流されるようになりました。下水道が整備されると、水路は道路になりました。1997(平成9)年に整備された鎌倉かなえ通りにはかつて小岩用水が流れていたのです。「かなえ」とは小岩用水にかかっていた一番古い橋の名前です。

音声読み上げ

音声読み上げ