第3章 地域の歴史

第11節 立石(立石・東立石)

■ :立石(立石・東立石)

南蔵院裏古墳と熊野神社古墳(立石8丁目)

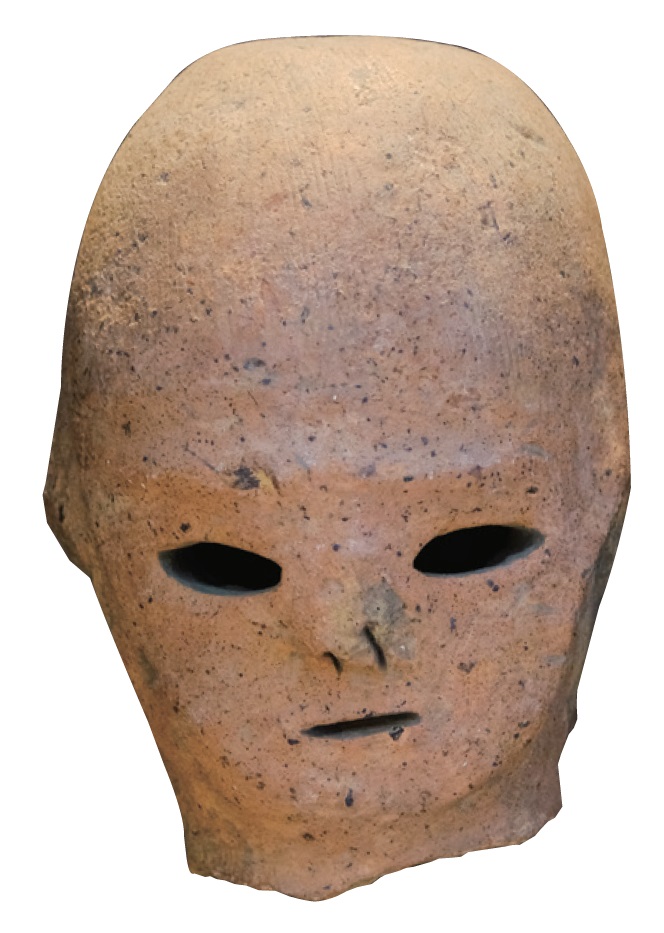

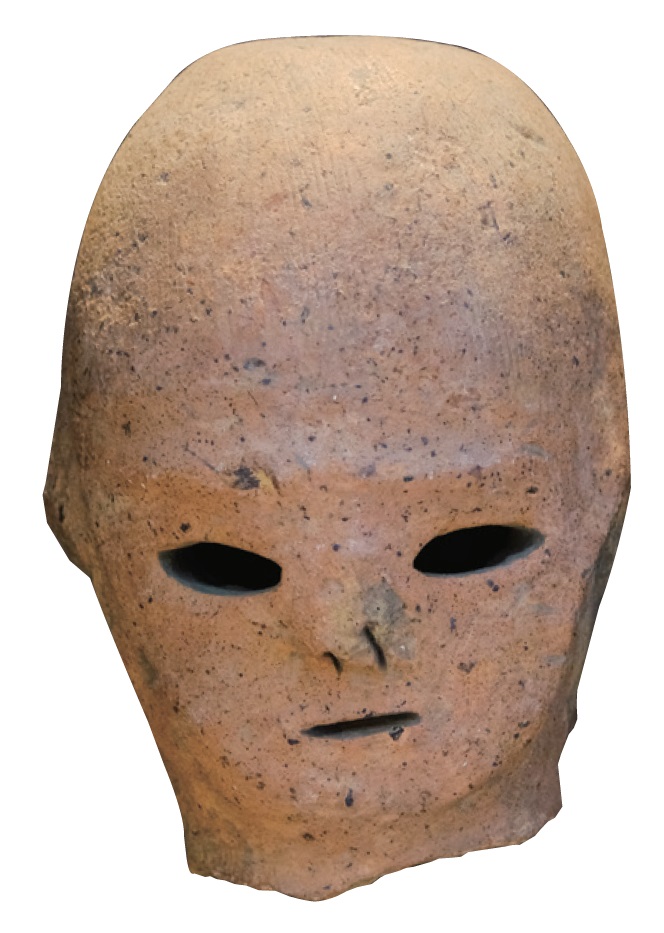

立石8丁目からは、南蔵院裏古墳と熊野神社古墳が見つかっています。古墳とは、土を集めて丘のように盛り上げてつくったお墓で、その地域で力を持っていた人のためにつくられました。

6世紀後半ごろにつくられた南蔵院裏古墳からは埴輪が見つかっています。7世紀後半ごろにつくられた熊野神社古墳は直径12メートルほどの古墳で、須恵器という土器などが見つかっています。

南蔵院裏古墳で発見された人物埴輪のレプリカ(葛飾区指定有形文化財)(葛飾区郷土と天文の博物館所蔵)

戻る時は右上の×をクリックしてください

熊野神社古墳で発見された土器(葛飾区指定有形文化財)(葛飾区郷土と天文の博物館所蔵)

戻る時は右上の×をクリックしてください

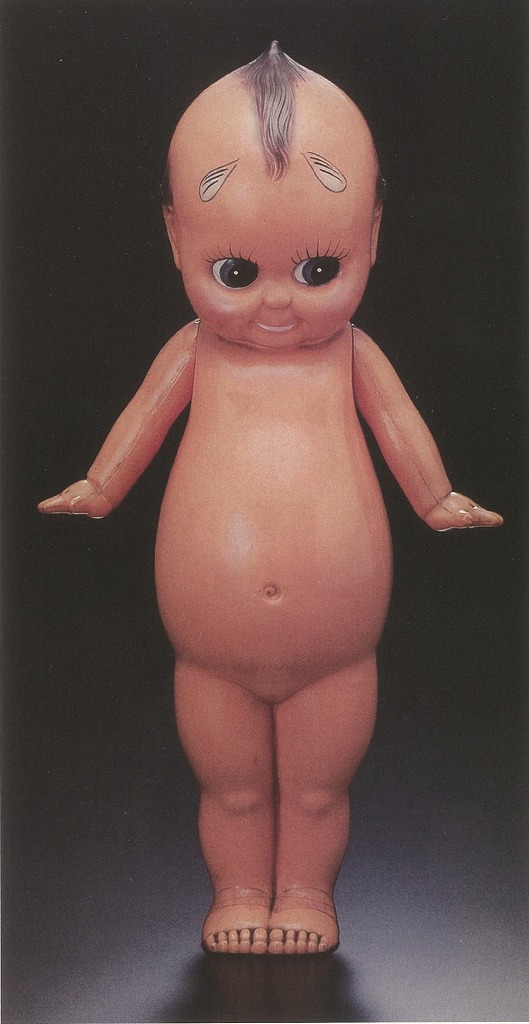

葛飾区のおもちゃづくりの始まり(東立石3丁目)

葛飾区は現在でもおもちゃづくりがさかんですが、そのきっかけとなった工場が1914(大正3)年にできた千種セルロイド工場です。250人ほどが働く大きな工場でしたが、1920(大正9)年に廃止になりました。その後、工場で働いていた人などが周りに工場をつくり、立石はセルロイドのまちとして発展しました。海外にも輸出をしていましたが、セルロイドは燃えやすくて危険なため、ソフトビニールやプラスチック製のおもちゃに変わっていきました。

工場があった東立石3丁目の渋江公園には葛飾区セルロイド工業発祥記念碑が建てられています。

音声読み上げ

音声読み上げ