第2章 葛飾の歴史

第8節 大正時代

■特集 暮らしを支える金町浄水場 :

江戸時代の水道は、川などの水を石や木でできた水道管に通したもので、上水とよばれました。明治時代になると、水をきれいにしてから鉄などの水道管に通す水道ができはじめます。

戻る時は右上の×をクリックしてください

戻る時は右上の×をクリックしてください

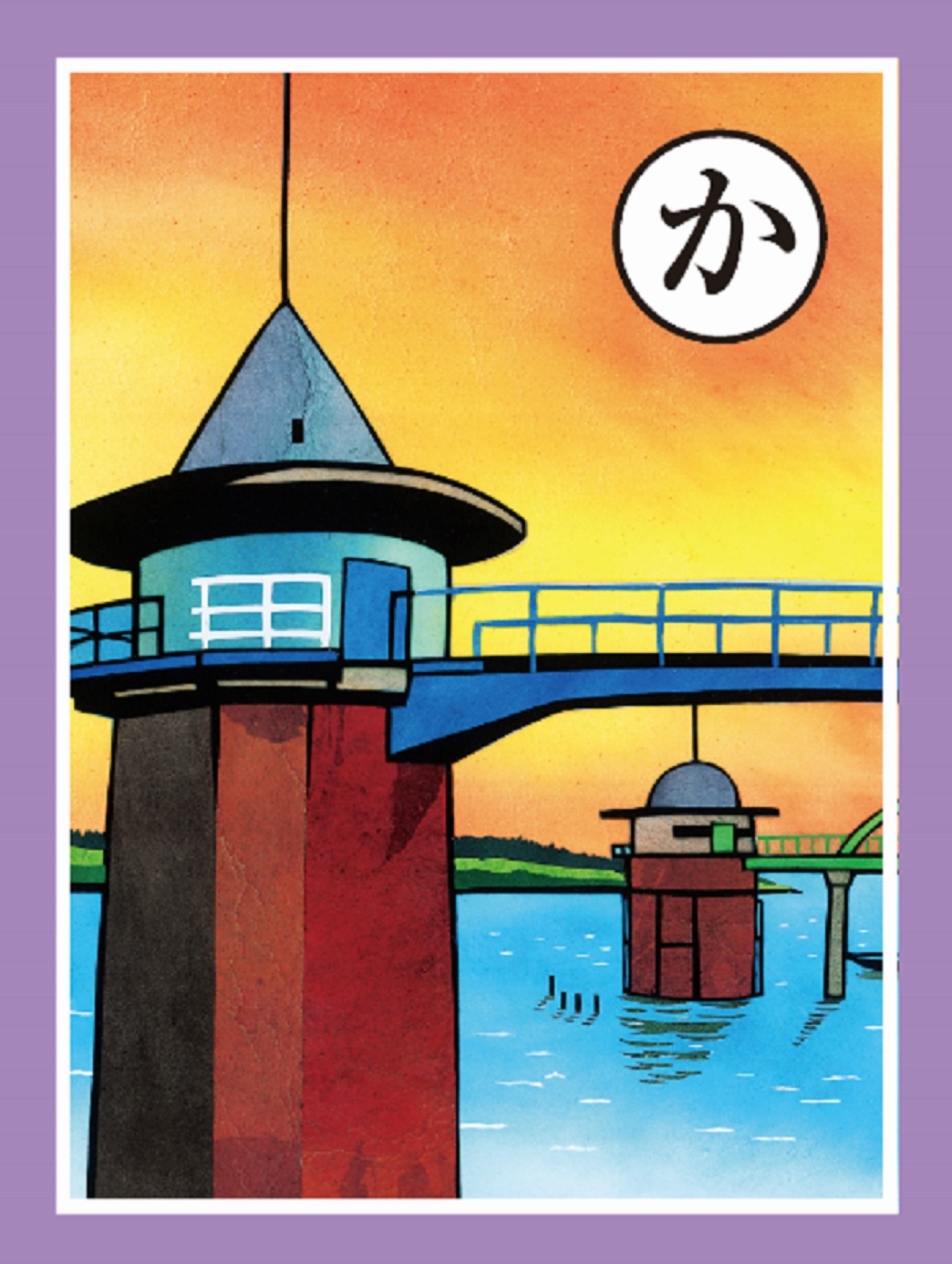

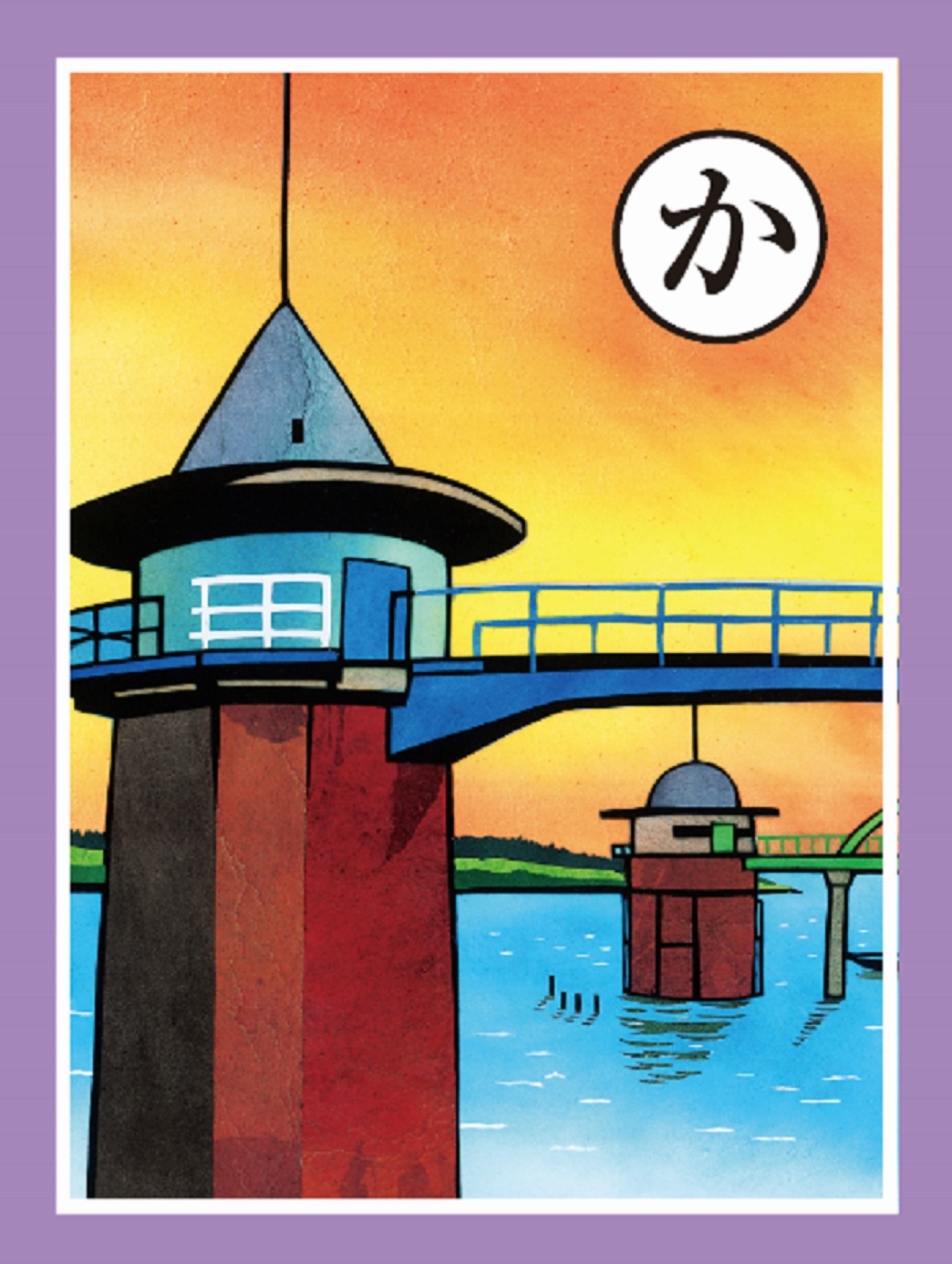

求められた水道の整備

下の地図は、金町浄水場が完成したときに水道が通った範囲を示しています。この地域は、もともときれいな地下水が少ない地域でした。大正時代には、人口や工場が増えて井戸水を大量に使うようになりました。夏には掃除用の水を用意するのも大変で、飲み水を買うような状況でした。このため、江戸川の水をくみ取り、各地に水道を通そうという計画がつくられたのです。

水をくみ取る場所は水質がよい金町になり、浄水場をつくることになりました。浄水場とは水をきれいにする場所のことです。工事は1922(大正11)年に始まりました。工事の途中で当初の予定よりさらにお金がかかることがわかりました。しかし関東大震災の火事を見て、防火用水を確保する必要があるとわかったため、工事を進め、1926(大正15)年8月に給水を開始しました。

音声読み上げ

音声読み上げ