第2章 葛飾の歴史

第10節 平成時代

■葛飾区の防災 :

川が多い葛飾区では、戦後も台風や大雨による水害が何度もありましたが、下水道の整備など水害への対策を進めたことで、大きな被害は減ってきました。現在は、大地震の被害予測をふまえた地震への対策を進めています。

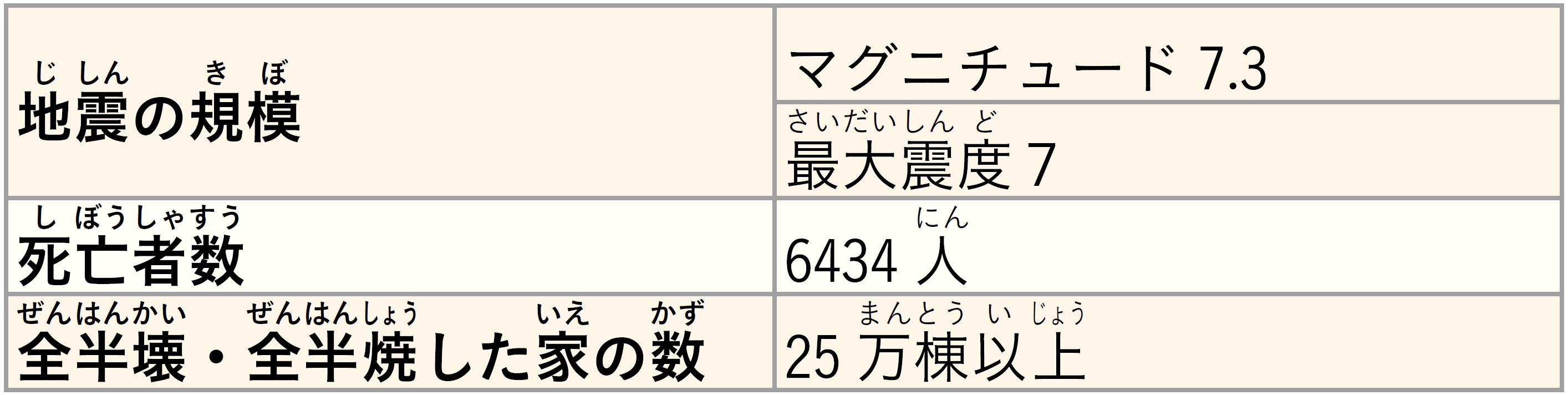

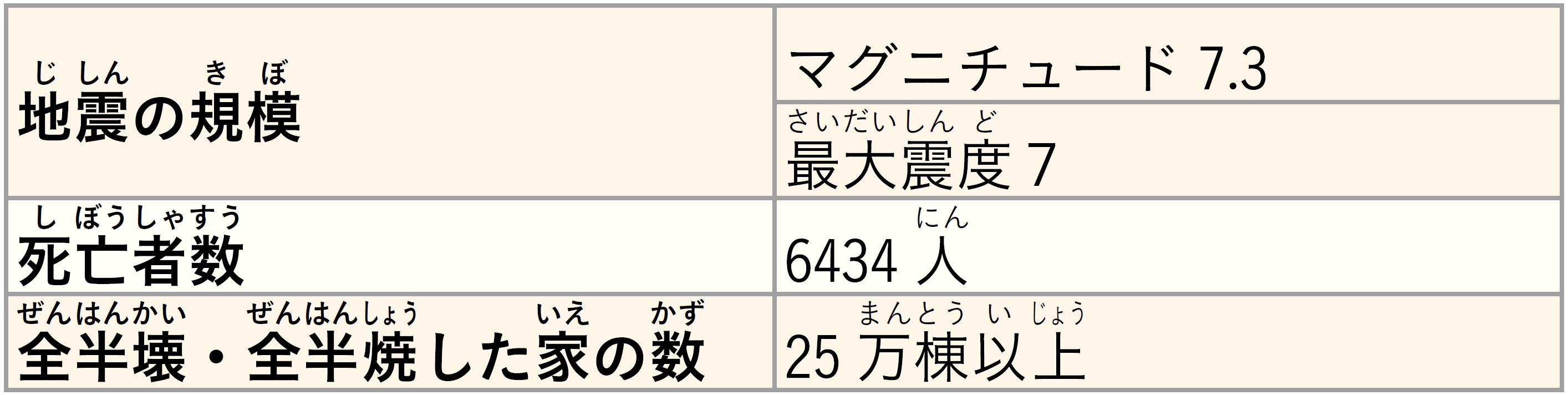

阪神・淡路大震災の発生

1995(平成7)年1月17日に兵庫県南部を中心とした阪神・淡路大震災が発生し、大きな被害がありました。このとき木造住宅が集まる地域では、住宅がたおれ、大規模な火災が発生しました。 葛飾区でも同じような地域があるため、危険を解消する取り組みを始めました。また、水や食料がどこでもらえるかなど、災害時の情報を伝えるためにラジオがとても役立ったことから、かつしかFMが開設されました。

東日本大震災の発生

2011(平成23)年3月11日に東北地方を中心とした東日本大震災が発生し、とても大きな被害がありました。津波による被害が大きかったのです。

地震の震源地からかなりはなれていた葛飾区でも震度5弱のゆれがあり、建物の一部がこわれたり、地盤が液体状になる液状化現象が発生しました。電車が止まり、家に帰れない人が青砥駅や新小岩駅などにたくさんいたため、避難所として学校などを開放しました。避難した人は1000人を超えました。また、被災地の福島県などから避難してきた人のために施設を開放したり、被災地に物資を送ったりしました。

これからの防災

東日本大震災は、これまでの想定をこえるすさまじいものでした。大きな地震が発生した場合、しばらくの間は消防署や区の職員が思うように活動できないことがあります。そこで、近所や地域の人たちと助けあうことが大切になってきます。このため、各地域で防災訓練が行われています。また、避難所となる学校をゆれに強い建物にしたり、公園に災害時にも使える設備を整えています。

音声読み上げ

音声読み上げ