第5章 暮らしの移り変わり

第2節 低地で暮らす

■田んぼを維持する :田の管理

田植え後2週間程度で田んぼの草取りを行う。田んぼの草取りは2回行い、1度目の草取りではサクウナイマンノウという農具を使って苗の間をかき回して草を浮かせる。サクウナイマンノウの代わりにハッタンコロガシと呼ばれる農具を使うこともあった。水が深くなる湿田はあまり雑草が生えない。また、耕土が軟らかくなっているので田んぼの草取りは楽で、1回サクウナイマンノウでかき回すだけで普通は大丈夫であった。

2度目の草取りを二番草という。二番草は一番草取りの2週間ほど後に行う。6月上旬に田植えを行うとすると7月上旬の作業になり、田んぼの雑草の勢いが激しくなってくる。「二番草の掻き放し」といって稲の株にこびりついているコナギやオモダカなどの草を指で掻き放していく。

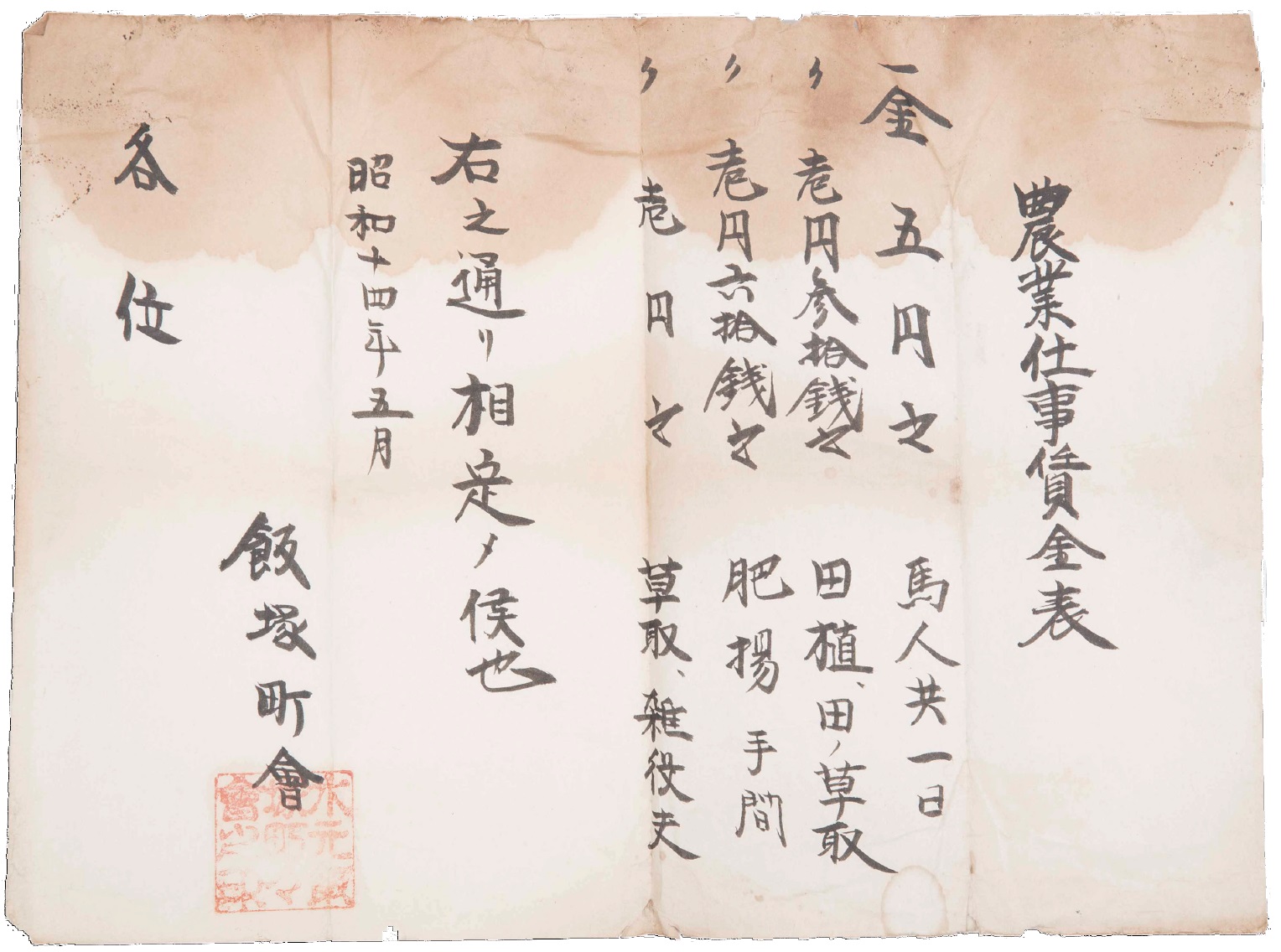

この二番草の作業の際に、稲の成長を見て必要があれば追肥をする。昭和20年代までは追肥も下肥を使っていた。シロカキ前に肥料を入れたときのようにあぜからひしゃくでまいていく。「遠くに七分、手前に三分」といって遠くに多くまくように心がけるのが、均一にまくコツであった。

丁寧な家では三番草といって3回目の草取りを行った。このときは稲も長く伸びているので、草取りの作業をしながら稲の葉で目を突いてしまうことがあった。蒸し暑い盛りの作業なので農家にとって田の草取りはいやな作業であった。この時期に稲の成長が良過ぎると、稲の実のなかに十分な量の米が入っていないものだという。それを例えて「わが子と稲草の自慢はするな」といわれた。

音声読み上げ

音声読み上げ