第5章 暮らしの移り変わり

第1節 家とムラ

■ムラの役割 :葬儀の互助

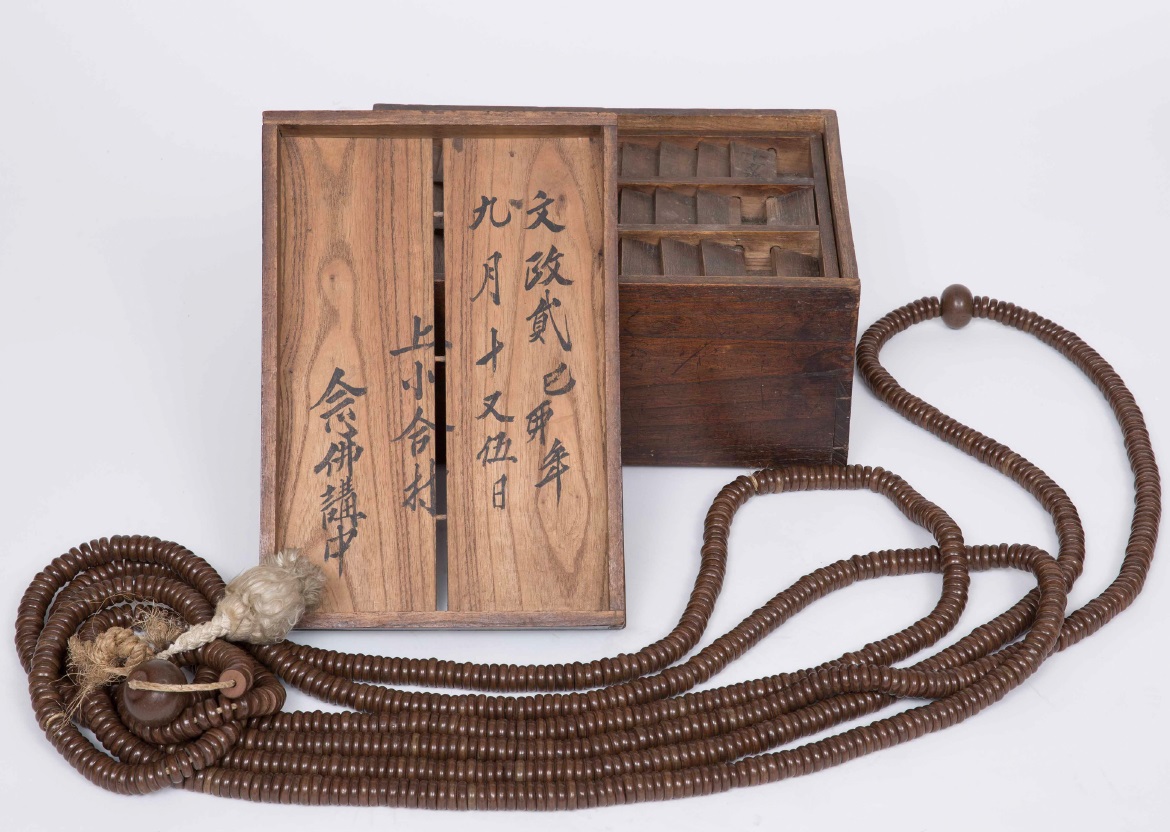

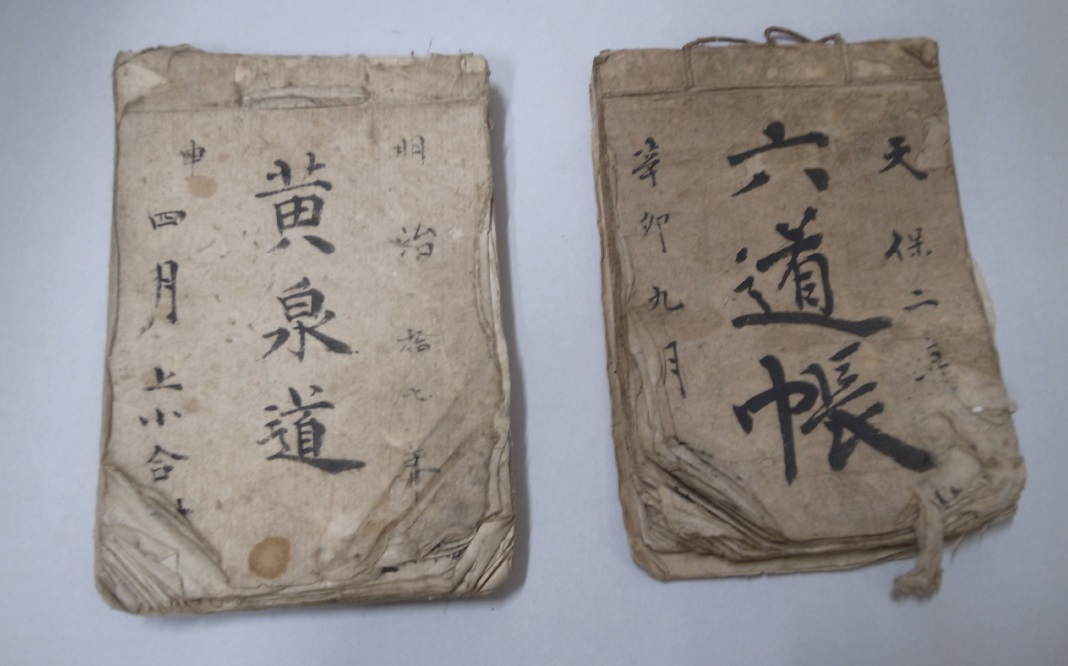

葛飾区域では、大正時代までは土葬が主体であった。上平井町でも昭和初期までは土葬を執り行う家が普通で、墓穴を掘る役割を六道と呼んでいた。六道は4人1組で務める。葬儀は午前中に行い、出棺は午後からというのが普通であったので、六道達は午前中に墓地に行って墓穴を掘っておく。古いじゅばんを着て、腰に荒縄を縛りつけて酒を飲みながら穴掘りをした。出棺の際には棺を担ぐ役割も六道が行った。昭和初期は遺体を座らせて安置する座棺が多かったので、墓穴は2mほど掘った。また、葬儀があることを知らせることを「サタに出る」といって、これもニワの人たちが2人1組で行くことが決まりであった。

葬儀に参加する人に出す食事の準備も、ニワの人の仕事であった。昭和初期には香典を持参しただけの人にも一通りのお膳を整えて食事をしてもらう決まりであったので、多くの米を使って炊き出しをした。また遺体の枕元にお供えをする枕団子も同じようにニワの人が調理をしていた。このように、現在では葬儀社によって準備されている葬儀の仕事が、近隣の家の人たちによって行われていたのである。

音声読み上げ

音声読み上げ