第3章 近代化への道(明治~戦前)

第1節 南葛飾郡の時代

■7カ町村の誕生 :

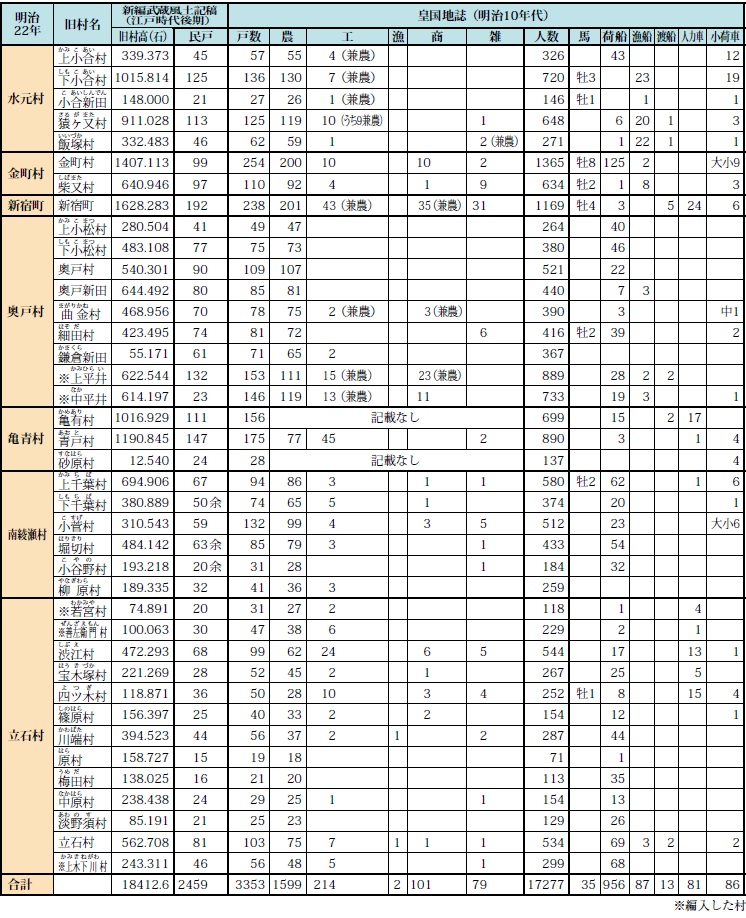

明治22(1889)年5月1日に東京府管内で市制町村制が施行され、江戸時代以来の村々を合併した。葛飾区域には、水元村・金町村・新宿町・奥戸村・亀青村・ 南綾瀬村・立石村の7カ町村が成立した注釈1。

時代は少しさかのぼるが、明治時代初期に編さんされた『皇国地誌稿本 東京府誌』からは、明治10年代の村の様子がうかがえる。生業を見ると、商・工業に携わる家もあるが、基本は農業であることがわかる。また、川端・立石村には漁業もある。特徴的なことは船で、ほとんどの村に荷船がある。荷船は金町村、漁船は水元村に多い。渡船があるのは、川を船で渡る渡しがあった村々である。これらのことから、当時の葛飾区域は、農業を主体とし、河川と深く関わってきたことがわかる。

大正4(1915)年に刊行された『南葛飾郡案内』の付図を見ると、郡役所、役場の所在地、小学校や停車場の位置がわかる。荒川放水路の計画線も描かれている。

大正10(1921)年の第51回帝国議会で、市町村の自治権を拡張するため郡制廃止が可決され、大正15(1926)年7月1日に郡制が廃止された。郡役所は廃止され、郡名は地域区分の名称として使われた。

音声読み上げ

音声読み上げ

.jpg)