第3章 近代化への道(明治~戦前)

第1節 南葛飾郡の時代

■明治維新後の変遷 :村の編成と新しい制度の導入

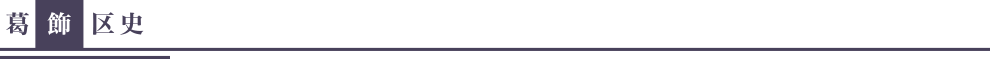

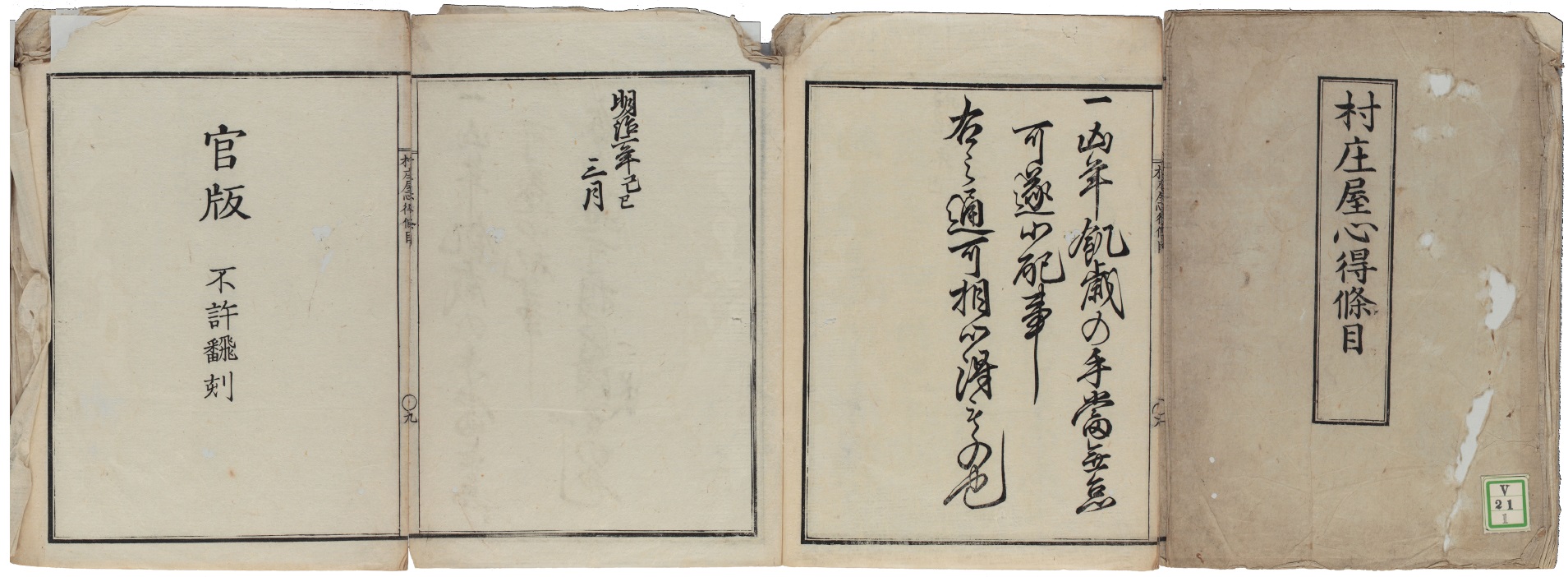

明治4(1871)年4月4日に「戸籍法」が公布され、戸籍編成のための区画が定められ、責任者として戸長が置かれた。翌年4月9日には、旧来の村の役人であった庄屋・名主、年寄を廃して戸長、副戸長と改めた。さらに 10 月 10 日には、従来の町村を小区、さらに大区へと編制する行政区画が導入された。

東京府に移管された葛飾区域の村々は、第6大区の10〜14の小区に編成された。さらに明治6(1873)年5月には旧西葛西領本田筋は11大区1小区、旧東葛西領上之割は11大区4小区となる。明治5(1872)年12月3日には太陽暦が導入され、明治6(1873)年の1月1日となった。

明治11(1878)年7月に地域の実情に合っていなかった大区小区制を見直し、「郡区町村編制法」が制定され、市街地は区(後の市)、それ以外は郡となった。11月2日に東京府管内に同法が施行され、旧葛西領のうち本所区と深川区となった地域を除き、南葛飾郡が成立した。郡役所は小松川村(江戸川区)に置かれた。

音声読み上げ

音声読み上げ

年改正区郡分一覧.jpg)