第3章 地域の歴史

第4節 新宿

■ :新宿

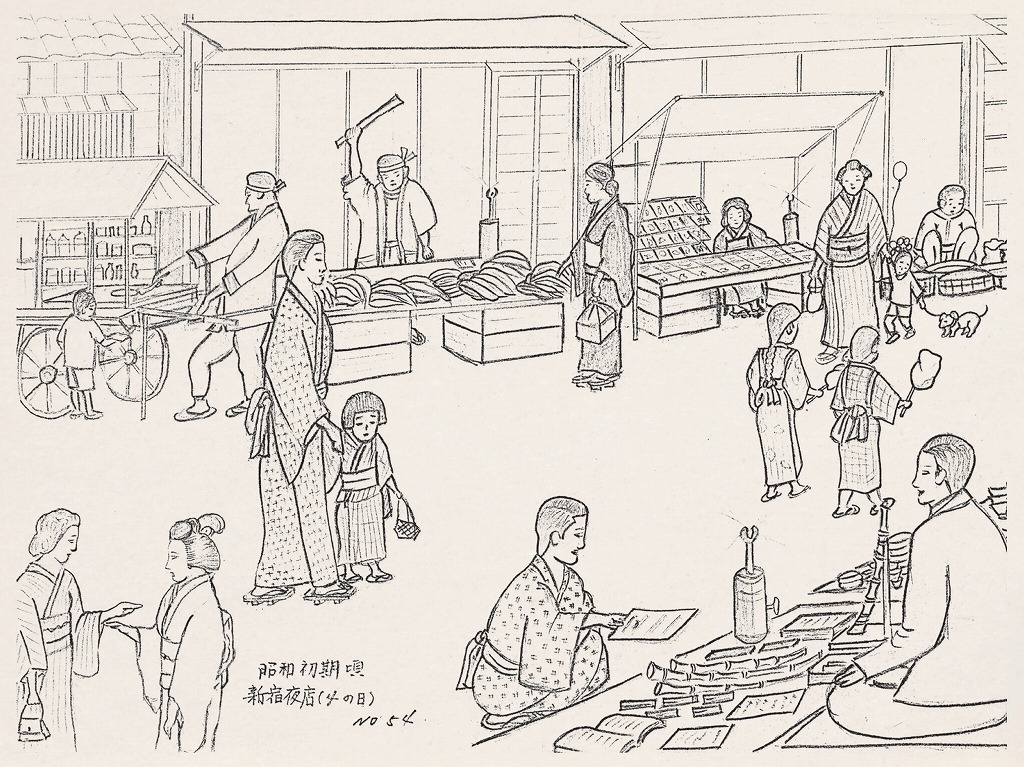

宿場町の縁日

昭和のはじめごろまで、新宿では毎月4のつく日の夜に縁日が行われていました。通りには多くの店が並び、バナナのたたき売りなどが行われていました。同じ日の昼には、松戸で月に6回開かれる六斎市があり、松戸の市の帰りに新宿に立ち寄る人も多くにぎわったといいます。

昭和初期の新宿の縁日の様子

飯塚亀雄さんが当時の様子をえがいたものです。

戻る時は右上の×をクリックしてください

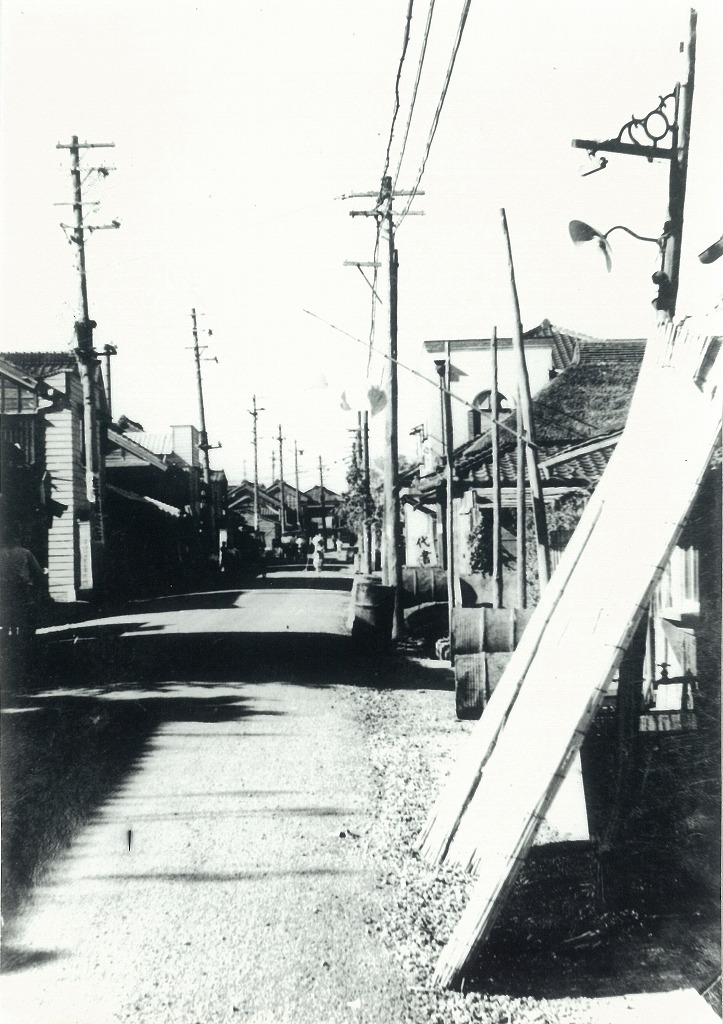

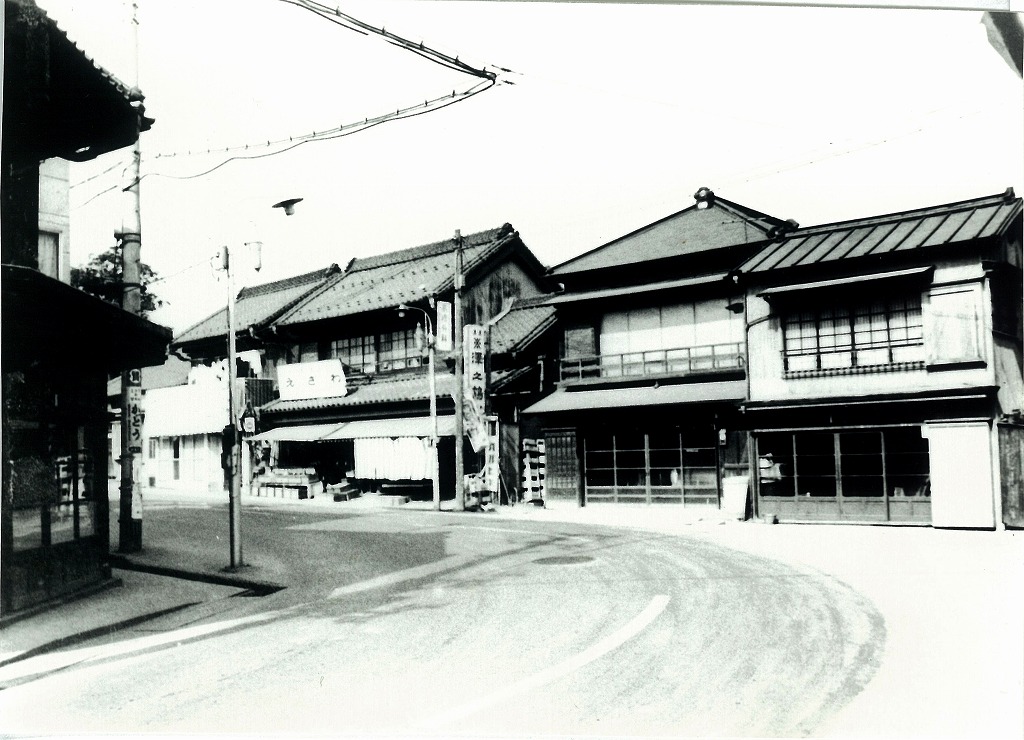

宿場と街道(道)

新宿は、450年ほど前の戦国時代に青戸の葛西城と関連して新しい宿場として整備されました。このころの葛飾をふくむ葛西地域は、小田原(神奈川県)の北条氏が治めていて、新宿は小田原と葛西を結ぶ重要な場所でした。江戸時代には、旅人などを泊めたり、文書や荷物を運ぶ馬などをとめておく場所となりました。また、新宿は水戸(茨城県)へ行く道と佐倉(千葉県)へ行く道に分かれる場所として発展し、宿屋が並ぶ宿場町として栄えました。現在の亀有から中川橋を渡った場所から国道6号線に行く途中の、カギ形に道が曲がっている辺りが宿場町の名残です。江戸時代、現在の中川橋の辺りには舟を使って中川をわたる「新宿の渡し」がありました。江戸時代の本には中川のコイがおいしいと書かれていて、宿などでは中川でとれたコイなどの魚を食べていました。

音声読み上げ

音声読み上げ