■戦争の影響 :

1931(昭和6)年に満洲事変があり、その後、日中戦争が始まりました。そして、1941(昭和16)年には太平洋戦争が始まり、日本はアメリカなどとも戦争をしました。

戦地へ行った人びと

戦争が長期化すると、政府は戦争を続けるために国民の生活を制限しました。そのため人びとの暮らしに大きな影響が出てきました。戦争中は、多くの人が兵士として戦地に行きました。戦争が拡大していくと戦地に行く兵士の人数も増えました。戦地に行くときは、神社などで見送りをしていました。

入営兵士を見送る様子(葛飾区鎌倉)(1945〔昭和20〕年)

戻る時は右上の×をクリックしてください

葛飾区の婦人会による家庭の金属回収

戻る時は右上の×をクリックしてください

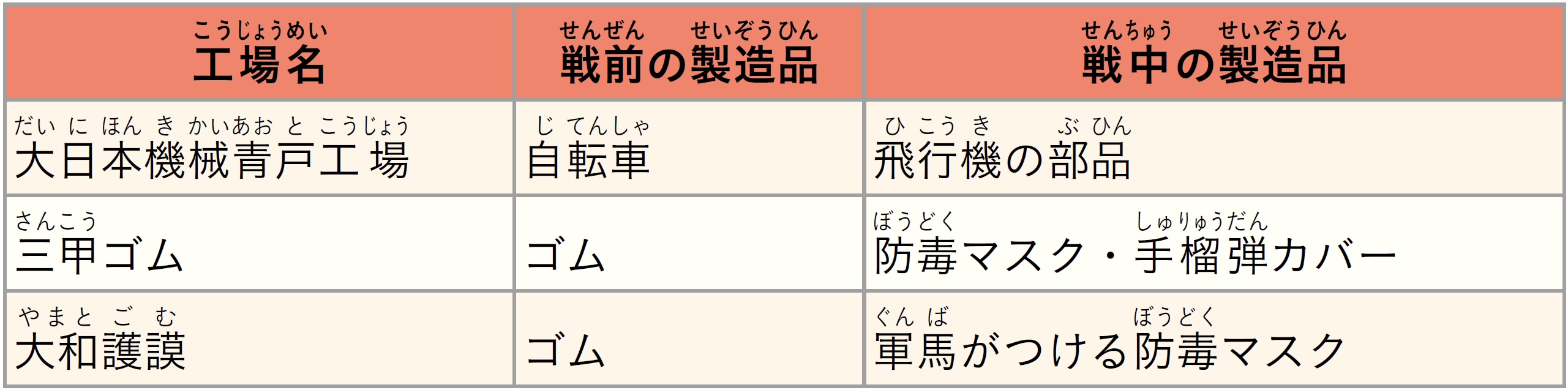

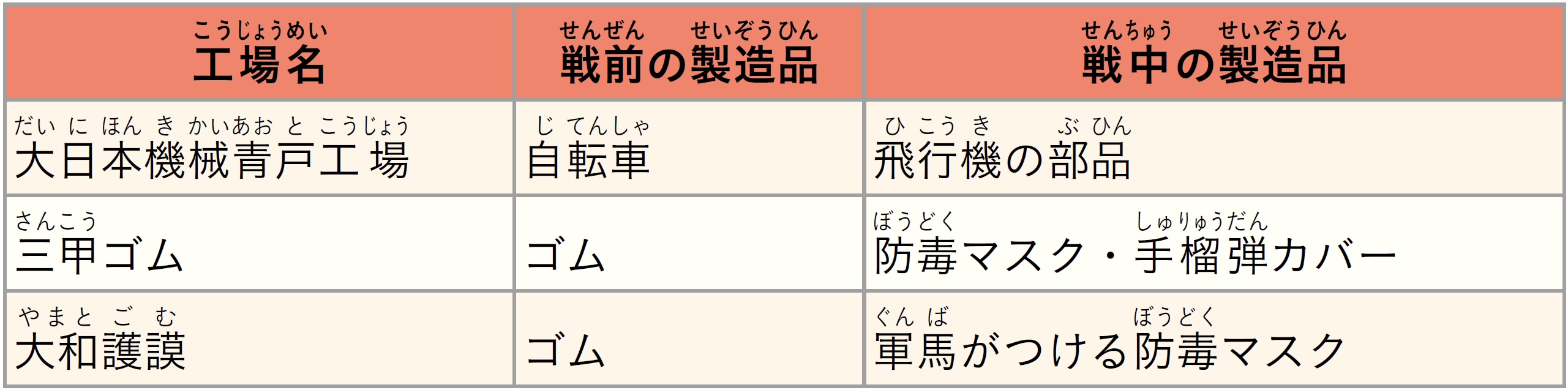

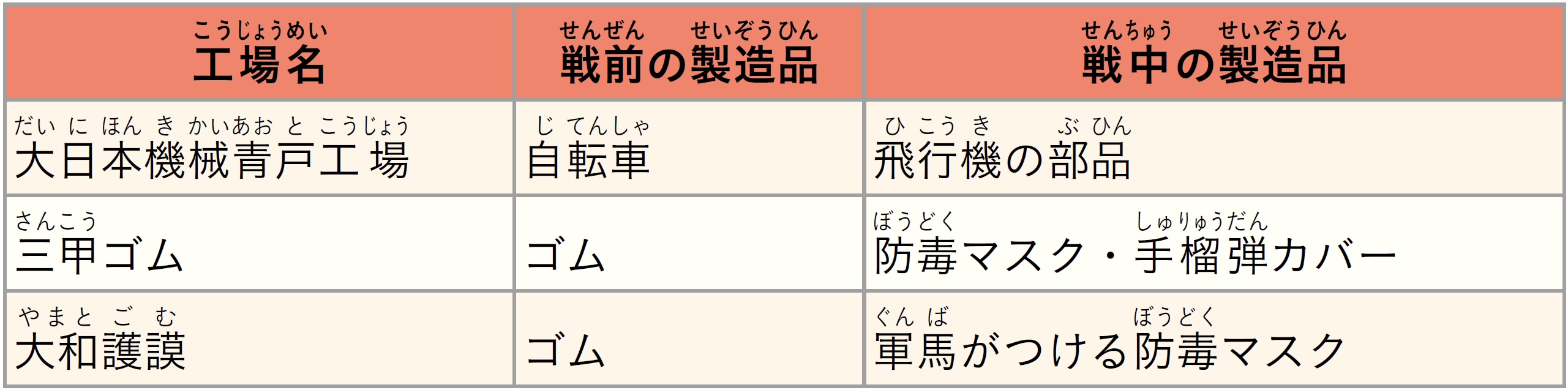

戦争のために働く人びと

戦争が激しくなると、生活に必要なものをつくる工場は、戦争を続けるために必要なものをつくる軍需工場へと変えられました。働き盛りの男性の多くが兵士として戦地に送られたため、女性や学生が工場で働くようになりました。また、道具をつくる材料になる金属を集めたり、不足する食糧をおぎなうため農作業などもしました。

葛飾区の軍需工場でつくっていたもの

戻る時は右上の×をクリックしてください

葛飾区の婦人会による軍馬用干草の勤労奉仕

戻る時は右上の×をクリックしてください

音声読み上げ

音声読み上げ