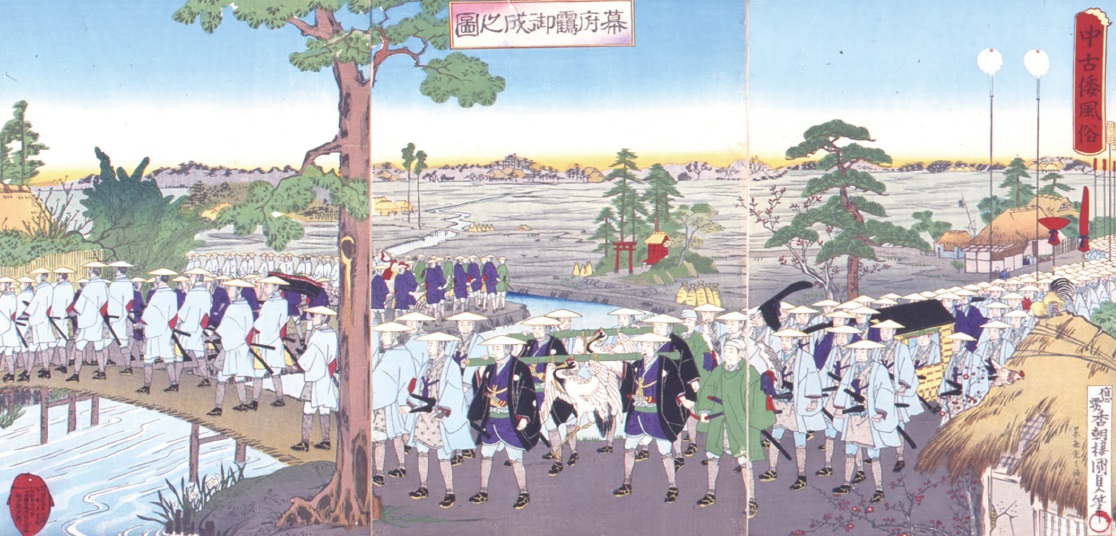

第2章 葛飾の歴史

第6節 江戸時代

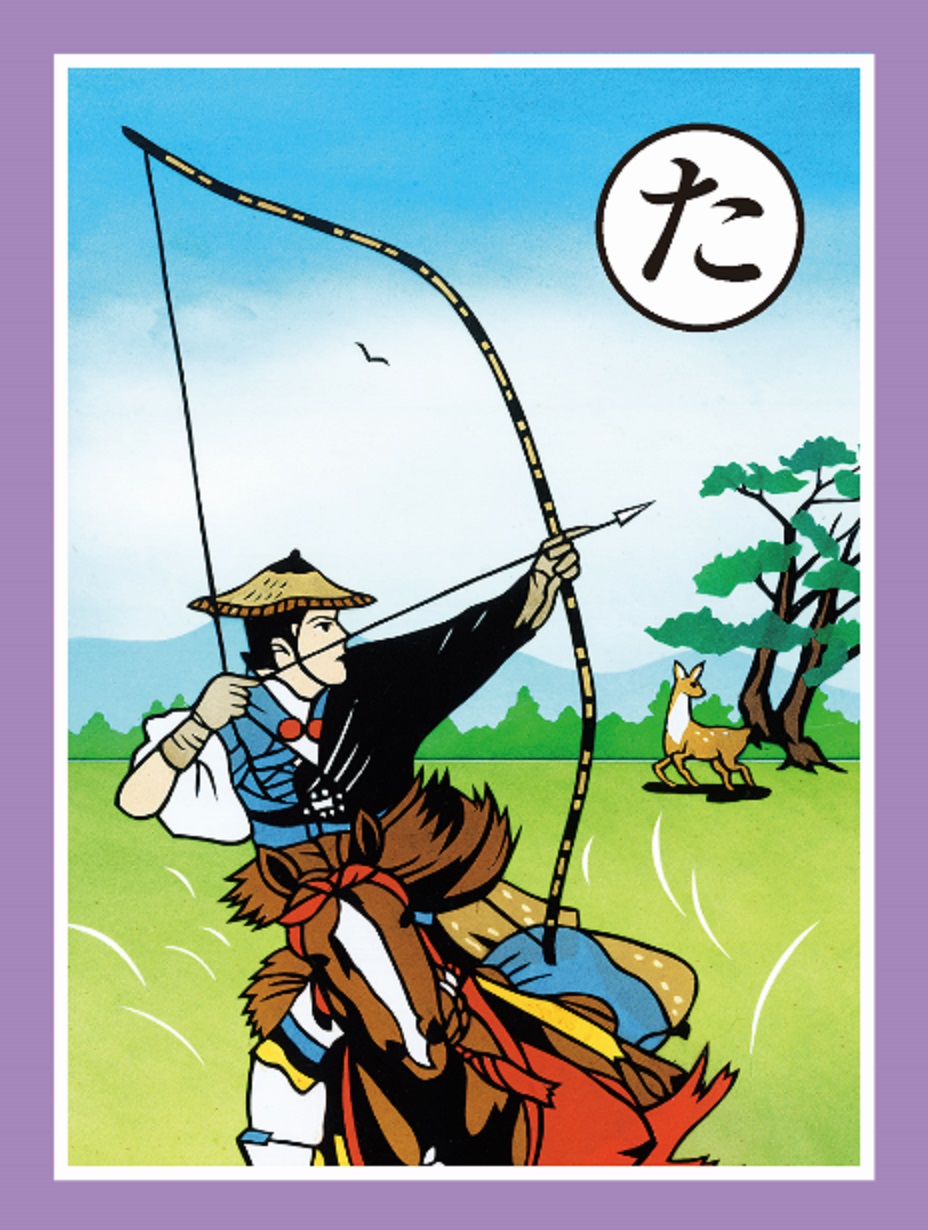

■葛飾にきた徳川将軍 :

徳川将軍は飼いならした鷹を使って鳥や動物をつかまえる鷹狩りを行いました。鷹狩りには、戦いの訓練や村の様子を見るという目的もあり、葛飾にも将軍がやってきました。

戻る時は右上の×をクリックしてください

戻る時は右上の×をクリックしてください

鷹狩りで葛飾を訪れた将軍

葛飾をふくむ葛西領は、川や池や沼が多く、獲物となる鶴や鴨がたくさんやってきたので鷹狩りを行うにはよい場所でした。

徳川家康は、葛西領で鷹狩りを行っています。そのときに宿泊や休けいに使われたのが青戸御殿でした。かつて葛西城があった場所に家康は宿泊できる施設をつくったのです。青戸御殿は、家康・秀忠・家光の3代に使われましたが、1657年の大火事で江戸が焼け、大量の木材が必要となったため取りこわされました。

その後、青戸御殿があった場所は御殿山と呼ばれるようになります。

鷹狩りは、5代将軍綱吉が廃止しますが、8代将軍吉宗のときに復活します。1736年には小菅御殿がつくられ、鷹狩りの休けい所として9代将軍家重も使いました。

小菅御殿は、1794年に廃止され、あと地には凶作に備えて米をもみのままたくわえるもみ蔵が、幕末には銭をつくる銭座が建てられました。

御殿以外での食事や休けいは寺や神社で行い、新宿には休けいのためのお茶屋もつくられました。水辺が多く水鳥が集まる亀有・青戸・白鳥・四つ木では、飛んで来た鶴にえさをあげて鷹狩りの日まで飼っていました。鷹狩りでとる動物のうち、鶴が一番喜ばれたからです。

音声読み上げ

音声読み上げ